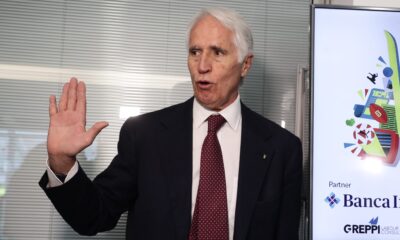

A un anno esatto dalle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, la politica sportiva italiana torna sotto i riflettori, ma non per una nuova visione o per cambiamenti strutturali, bensì per la persistenza delle stesse figure ai vertici del sistema sportivo nazionale. Giovanni Malagò e Gabriele Gravina, rispettivamente alla guida del CONI e della FIGC, sembrano destinati a restare al comando ancora a lungo, nonostante le norme sui mandati e le necessità di rinnovamento.

Malagò e il quarto mandato: una proroga ad hoc per mantenerlo al Coni?

Il mandato di Giovanni Malagò, alla guida del CONI dal 2013, scade a giugno 2024, ma l’attuale presidente non può ricandidarsi, avendo già ricoperto tre mandati consecutivi. Eppure, nel mondo dello sport italiano, le regole sembrano sempre flessibili quando si tratta di garantire continuità alle stesse persone. La soluzione per mantenere Malagò in carica potrebbe essere una proroga di almeno un anno, che gli consentirebbe di guidare il CONI fino ai Giochi Invernali del 2026.

L’ipotesi viene giustificata con un ragionamento apparentemente logico: “Non possiamo cambiare il presidente del CONI a pochi mesi dalle Olimpiadi”, come ha dichiarato lo stesso Malagò. Un’argomentazione che ha trovato sostegno politico da parte di figure come Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, e Attilio Fontana, governatore della Lombardia, che hanno riconosciuto il ruolo centrale di Malagò nel dossier olimpico.

Il presidente del CIO, Thomas Bach, ha lasciato intendere che una sua permanenza sarebbe auspicabile, elogiando il lavoro svolto finora. Ma il vero problema è la governance dello sport italiano, dove il ricambio generazionale è spesso ostacolato da meccanismi che permettono di aggirare le regole sui mandati.

Gravina, rieletto con percentuali bulgare per il terzo mandato alla Figc

Se il caso Malagò è ancora in fase di definizione, il calcio italiano ha già scelto la strada della continuità: Gabriele Gravina è stato rieletto con un consenso quasi plebiscitario, ottenendo 481 voti su 487 (98,68%). Un risultato che evidenzia quanto la FIGC sia bloccata su un unico nome, senza alternative concrete.

L’elezione di Gravina arriva dopo anni turbolenti per il calcio italiano, segnati da fallimenti sportivi (la mancata qualificazione ai Mondiali 2022), problemi finanziari e un’inchiesta giudiziaria che lo riguarda direttamente. Nonostante tutto, il presidente della FIGC ha incassato un sostegno trasversale da parte delle diverse componenti del calcio italiano, che hanno deciso di blindarlo per altri quattro anni.

Nel suo discorso post-elezione, Gravina ha sottolineato la necessità di “unità e cambiamento”, concetti che però si scontrano con la sua stessa rielezione senza opposizione. Ha ricordato come il suo percorso sia stato caratterizzato dalla stabilità e dalla salvezza economica del calcio italiano, ma il sistema rimane fragile, poco innovativo e sempre meno competitivo a livello internazionale.

La sua rielezione è stata celebrata con un evento al quale hanno partecipato i vertici di FIFA e UEFA, inclusi Gianni Infantino e Aleksander Ceferin, segno di un’istituzione che preferisce garantire continuità piuttosto che affrontare le riforme necessarie.

Uno sport senza rinnovamento: l’Italia ostaggio dei soliti nomi

Il problema che emerge da queste vicende è sempre lo stesso: lo sport italiano è bloccato nelle mani di poche figureche, attraverso proroghe, escamotage legali o ricandidature senza avversari, continuano a gestire il potere senza possibilità di ricambio.

Se da un lato l’esperienza di Malagò potrebbe essere un valore aggiunto per Milano-Cortina 2026, dall’altro non si può ignorare il problema sistemico della mancanza di ricambio generazionale. Lo stesso vale per Gravina, che ha ottenuto il terzo mandato senza un vero dibattito su come migliorare il calcio italiano, ridotto a una gestione ordinaria senza prospettive di crescita a lungo termine.

La politica sportiva italiana sembra quindi riflettere le dinamiche della politica nazionale, in cui il potere viene spesso conservato grazie a meccanismi interni piuttosto che a un vero consenso basato su risultati concreti.

Cronache6 anni fa

Cronache6 anni fa

Cronache6 anni fa

Cronache6 anni fa

Cronache6 anni fa

Cronache6 anni fa

Cronache6 anni fa

Cronache6 anni fa

Cronache6 anni fa

Cronache6 anni fa

Cronache5 anni fa

Cronache5 anni fa

Cronache5 anni fa

Cronache5 anni fa

Cronache5 anni fa

Cronache5 anni fa